《不虚此行》是一部如此独特的电影作品,调性与暑期档热闹的市场大风向反其道而行之——

全长接近2个小时的电影几乎没有配乐,见不到任何轰轰烈烈的大场面,听不到任何激荡人心的慷慨陈词。

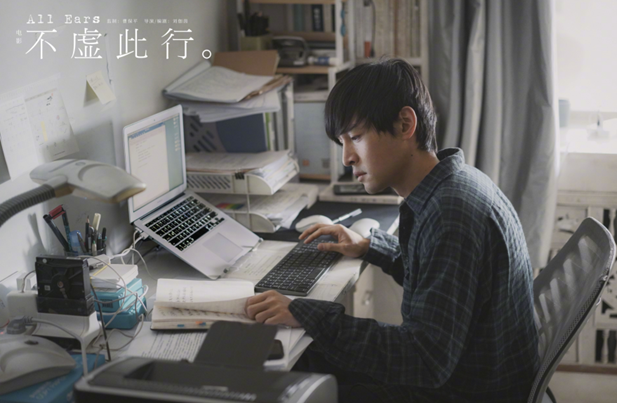

影片的第一个画面,胡歌饰演的男主角闻善安静地坐着,不安地拿着一个矿泉水瓶,到影片落幕前的最后一句台词:和你说一声,你可以当主角——影院灯光缓缓亮起,其间浓缩了很多普通人的人生细节,细细回味,感慨颇多。

我突然想起,十几天前,胡歌突然在社交媒体上发了一张面容憔悴、不修边幅的自拍照片,配文写道:

“我尽量我尽量我尽量保持冷静 我对不起好多人 我希望对得起这短暂的一生”

此前,他还曾表达过“暂时息影”的意愿,希望“去做一些更有意义的事情”。

再联系到电影的男主角闻善,胡歌心中“更有意义的事情”与电影故事的整体情绪表达,其实存在着一定程度的交集。

胡歌自己在采访中也表达了这样的观点:“我觉得内在我的样子跟他挺像的。”

一段荒诞故事背后的生命探讨

最近几年,探讨死亡的话题在中国电影中得到了越来越多的呈现,究我个人的视角,《不虚此行》在这个话题方向上,较此前几部作品走得更远,走得更深。

死亡到底是什么?

生命的意义与人生的价值,在死亡面前又意味着什么?

在《不虚此行》的故事中,男主角闻善的前置身份是一个失败的北漂儿编剧,毕业后,先是和同学合租,后来同学们一个个混得好了,都搬出去自己住了,房租太贵,他为了独住,就一次次往离城远的位置搬家,最后都快搬出北京去了。

为了维持基本生活,闻善开始与殡仪馆合作,为逝者写悼词,渐入佳境,成了这个圈子里最好的悼词写手。

跳出电影故事的框架,这其实是一个有些荒诞的故事,我们很难相信,如果不是至亲挚友,如果没有近距离乃至零距离的生命接触,仅凭所谓出色的文笔和华丽的辞藻,如何可以写出至情至性、感人肺腑、又可以高度还原且浓缩逝者人生的一篇悼词?

但也就是基于这种荒诞,故事中的闻善才可以延展主线故事,深入接触到很多逝者家属。闻善是一个非常认真负责的悼词写手,他每接一个活儿之后,不仅要和逝者家属深入交流,还会通过对逝者生前场景、遗物的观察,试图全面打开过去的片段细节,从中寻找悼词素材。

闻善接触的每一个客户,也就是逝者的亲属、朋友、同事,甚至还有逝者本人在生前预约悼词,都在展现着人生的细节——错综复杂、不为人知的细节。

一篇悼词背后的普通人生

在电影中,和闻善搭档、也就是帮闻善拉活儿的殡仪馆员工(白客饰演)说过一句话:人生百态,到了这儿(殡仪馆)就算是到头儿了。

闻善听后浅浅一笑,不置可否。

生命的尽头到底在哪里呢?

从医学意义上,失去生命体征就意味着尽头;从哲学意义上,生命在人间留下的痕迹永远不可能完全消除;从文学意义上,一篇悼词,在经由亲友之口诵读出来之后,对于活着的人,逝者的声明方告一段落……

但是,如果生命真的有尽头,那为什么每年的清明节,人们还会如此热衷于祭扫、缅怀?

闻善的工作,就是通过一篇真诚的悼词,送逝者最后一程。

有时候,一天结束,静下来回想这一天接触到的形形色色的人物,我总会不自觉地咂摸其中滋味,有些人和我不过就是萍水相逢、人生过客,一面之交,可能一次握手之后,这一生也没什么机会见到了,在我的眼中,他就是一个普普通通的个体。

可是,就像电影结束前闻善对自己说的最后一句话“和你说一声,你可以当主角”一样,每个人,都是自己人生的主角,这世界上绝大多数人,在他者视角上,都是一个再普通不过的人,而在本我的内心独白里,却又活得那么自我、那么骄傲、那么努力。

回想过去这些年,尤其是疫情前的几年间,成功学大行其道,焦虑的贩卖似乎成为一种惯性,势不可挡,人人自危。

疫情三年,更多人终于有机会重新审视自我,才发现生命中最宝贵的东西、最不易得到的感受,其实不是成功学中的那些金句和鸡汤,而是直抵内心最柔软地方的一抹轻松的浅笑。

到底要拥有多么光鲜的人生旅程,你才敢堂而皇之、言之凿凿、问心无愧地说一句“我的一生,不虚此行”呢?

电影故事中的几位逝者,他们的人生都很普通,但经过闻善深入地了解与观察,那一个个闪光的细节,充满了个性的光辉——为弟弟妹妹操碎了心的大哥、倒在创业上市最后一站上的创业者、与病魔抗争多年的悼词预约者……跃然纸上。

在发掘素材的过程中,闻善也在时时刻刻与自己内心中一直无法成形的剧本主角小尹对话、挣扎、辩论……

生命,如何才算是不虚此行?电影没有给出一个标准答案,而这个问题也不可能有一个标准答案。

每个人,只要成为自己心中的主角,你的生命,已经不虚此行。

一份遗愿清单中的重要选项,用安宁疗护为生命送行

说来也巧,“送逝者最后一程”,这个想法也出现在我为自己撰写的遗愿清单上。

回想一年多前,当疫情来到一个比较值得反思的节点时,我在某一个远离喧嚣的夜晚,突然做出了一个关于生命质量与浓度的重要决定:撰写一份属于自己的遗愿清单。

彼时,这个想法其实并非突发奇想,而是在亲历、感知以及观照到过去两年多来始于疫情又并非全部归于疫情的各种人和事之后,受到一部美国老电影的启发,才有了这个念头。

在那部名字就叫《遗愿清单》的电影故事中,两个因为绝症而走到一起的老头儿,在生命即将谢幕之际,想要倾其所有实现自己的人生遗愿。尽管他们的身份与财富地位天差地别,但站在生命之路的尽头时,衡量幸福与欢愉的标准竟然趋同——

倾其所有,却又无关世俗意义上的成功学和银行卡里的数字是多少?

我要做的当然不是成为一名悼词写手,一来我并不自信文笔可以充分得到逝者亲友的认同,二来我也不自信以陌生人的视角真的可以无缝代入逝者的人生。

但是,一直存在于我心中的愿望,同样是一件与陪伴有关的事业——身体力行地陪伴一些生命即将落幕的人,走完最后一程。

这项工作,在中国有一个专业的岗位——“安宁疗护师”。

最近十几年,我一直在工作之余,专注于研究中国的人口老龄化问题,时至今日,中国已经全面进入老龄化社会,这一趋势在短期内无法逆转,再过十几年,中国大部分城市都将进入深老化社会,如何让老年人在生命落幕前拥有一段安宁、平和、舒适的时光,让他们远离孤单寂寞,有心愿可以诉说,有回忆可以释放,有情绪可以表达,都是摆在中国社会面前的一个现实问题。

英国从半个多世纪前就开始在医院推行安宁疗护服务,有专业的安宁疗护师团队,甚至其中的佼佼者还荣获了南宁格尔奖(医学与卫生领域最高级别的奖项)。

在中国,国家卫计委于六年前颁布《安宁疗护实践指南(试行)》,确定了“安宁疗护”的广义定义,即临终关怀、舒缓医疗、姑息治疗等服务形态的统称,以终末期患者和家属为中心,以多学科协作模式进行实践,为患者提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务,控制患者的痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世,最终达到逝者安详,生者安宁,观者安顺的目的。

2022年,十五部委关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知中强调“要发展安宁疗护服务:稳步扩大安宁疗护试点,完善安宁疗护多学科服务模式,提高临终患者生命质量。”

从科学意义上讲,电影中的人物闻善所做的事,逝者是无法感知的,他的工作所对应的,其实是“逝者已矣,生者如斯”。

而已经被我列入遗愿清单、并将在最近两年投入实践(考取安宁疗护师执照)的这项工作,则是完全针对一段生命历程落幕前的时光,于我而言,这件事的价值,只关乎内心。

最后的推荐语

文章的最后,再次向所有朋友强烈推荐这部女才子刘伽茵编剧导演、胡歌主演的电影,虽然它与中国电影市场普遍意义上的卖座大片格格不入,但却是一部近年来难得一见的作品,不仅故事本体足够丰满、细节足够动人,而且,后劲儿极大!

两个小时的电影结束之后,为我们带来关于人生的思考,还将持续很久,很久。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号